« Un livre, pour Érasme, n'est jamais achevé, il est toujours à suivre. » F. Bierlaire, Érasme revisité, p. 153

Il en va de même pour la plupart des essais sur Nulle Part. Pensez à revenir pour les ajouts & les remaniements.

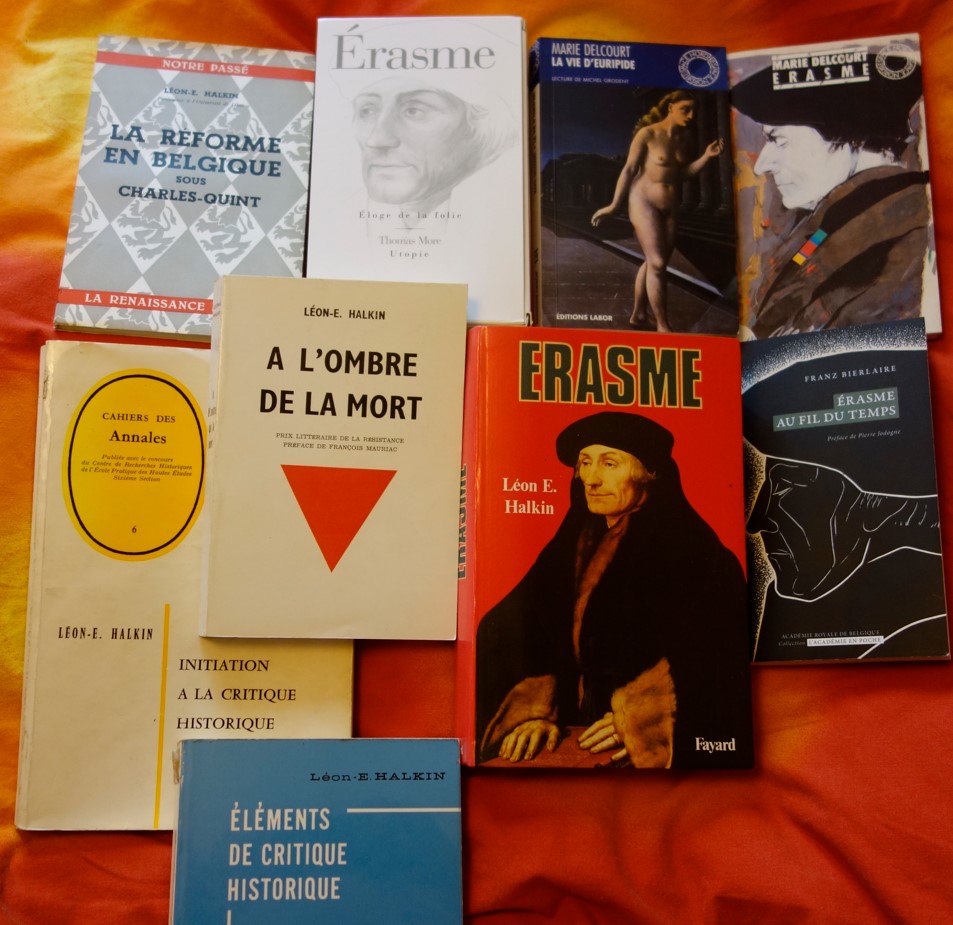

La question du titre de cet essai est évidemment rhétorique. Bien sûr que non: Érasme (1469-1536) n'était pas liégeois. Né à Rotterdam, il est toutefois tombé dans l'escarcelle de plusieurs professeurs d'histoire liégeois:

- Marie Delcourt (1891-1979),

- Léon-Ernest Halkin (1906-1998),

- Franz Bierlaire (1947),

- Bernard Adam...

Ils ont ensemble écrit un nombre impressionnant d'ouvrages, d'articles, ils ont abondamment traduit le latin de cet humaniste à la plume prodigue; ils ont aussi entretenu de nombreux liens et des correspondances variées avec leurs contemporains du XXe siècle. Je vais tenter dans cet essai au long cours de tracer une carte mentale possible de l'humanisme érasmien en partant d'un noeud liégeois allant en s'élargissant, en y repérant quelques étapes, y compris personnelles, qui baliseront mieux ce vaste territoire historique qui prend pour partie sa source à l'Université de Liège. Serait-ce faire preuve d'Érasmophilie que de vouloir creuser le fil liégeois de ces historiens appartenant à des générations différentes ? Je ne sais.

F. Bierlaire, qui possède une plume très habile, suggère dans son Érasme au fil du temps un participe présent substantivé qui siérait assez correctement à ce mien penchant actuel: un érasmisant, une érasmisante. Tout petit, & pour l'instant je me contente principalement de littérature secondaire. Ma timidité face à l'oeuvre d'Érasme lui-même tient en partie à la difficulté d'accéder à une traduction française de sa production, uniquement latine, à la fois littéraire, théologique, pacifiste, cosmopolitique et enfin épistolaire. Il est loin le temps où le courrier qui relie deux correspondants s'adressait par porteurs et messagers... que chacun devait rémunérer et en qui il s'agissait d'avoir confiance: Érasme a envoyé et reçu plus de 3.000 lettres au cours de sa vie ! Elles ont toutes été traduites et publiées entre les années 1967 et 84 par une équipe de latinistes belges. Douze volumes en tout...

Dans son Initiation à la critique historique (1973), L-E Halkin consacre un chapitre de seize pages à Érasme, citoyen du monde. L'édition que je possède est truffée de notes de mise à niveau culturelle d'un étudiant de première candidature en philo germanique (anglais majeur-néerlandais mineur) qui avait un cours de 22h30 de critique historique justement conduit par Mr Halkin dont nous suivions le cours avec assiduité, par admiration pour l'homme qu'il était, tout auréolé encore de son voisinage avec la mort dans les camps nazis.

Ce chapitre-là ne faisait pas partie de la matière de l'examen, ce qui le rend lisible en 2025: il est vierge d'annotations surchargeant les autres pages. L'auteur s'y attache à "son patriotisme, son internationalisme voire sur son cosmopolitisme". Il passe ensuite en revue diverses opinions émises par le prince des humanistes sur les nations qu'il a parcourues tant et plus, et pas toujours en mieux pour sa santé – point de tgv/eurostar à l'époque ! Cela ne l'empêcha pourtant pas de parcourir les Pays-Bas, ceux du Sud aussi, Galia-la-France, l'Italie et Rome, l'Empire germanique, l'Angleterre et le Londres au temps de Thomas More et le très funeste Henry, 8e du nom et féminicide multirécidiviste. Dommage pour ses épouses que le christianisme n'autorisât point la polygamie; elles auraient peut-être gardé vie sauve.

Le climat retient aussi son attention. Il y a certainement de la graine à saisir dans la vie de cet humaniste globe trotter en nos temps de replis frileux derrière des frontières de plus en plus étanches derrière lesquelles se racrapotent tant de nationalismes actuels chatouilleux et très peu pacifiques ni pacifiants. Les lectures que je fais par ailleurs sur Nulle part d'écrits européens de J F Billeter et de R. Menasse montrent que ce débat me traverse aussi.

Quatre ans auparavant, en 1969, Halkin avait aussi fait imprimer un petit volume, l'équivalent d'un Que sais-je de 128 pages, sur Érasme et l'humanisme chrétien (éditions universitaires, Paris, collection Classiques du XXe siècle, n° 107) avant de confier deux ans plus tard, en 1971, aux éditions Fayard (illo tempore Bolloreus non suspecto !) une biographie d'envergure du même sous le titre d'Érasme parmi nous. (illustration en chapeau de cet essai). Toujours ce souci de nous le rendre proche, approchable en tout cas. L'art du biographe est un art en soi. Cette biographie demeure cinquante ans plus tard une étape de lecture qui me parait toujours indispensable, pour autant que nous prenions le temps de la mettre à jour avec l'ouvrage plus récent de F. Bierlaire.

Quatre ans auparavant, en 1969, Halkin avait aussi fait imprimer un petit volume, l'équivalent d'un Que sais-je de 128 pages, sur Érasme et l'humanisme chrétien (éditions universitaires, Paris, collection Classiques du XXe siècle, n° 107) avant de confier deux ans plus tard, en 1971, aux éditions Fayard (illo tempore Bolloreus non suspecto !) une biographie d'envergure du même sous le titre d'Érasme parmi nous. (illustration en chapeau de cet essai). Toujours ce souci de nous le rendre proche, approchable en tout cas. L'art du biographe est un art en soi. Cette biographie demeure cinquante ans plus tard une étape de lecture qui me parait toujours indispensable, pour autant que nous prenions le temps de la mettre à jour avec l'ouvrage plus récent de F. Bierlaire.

Érasme propiétaire: Ce n'est qu'en 1530 qu'Érasme se résoud à acheter sa première et unique maison. Elle semble située près de Fribourg-en-Brisgau, demeurée fermement catholique alors que Bâle, lieu de séjour précédent virait au protestantisme. Halkin cite un extrait de sa correspondance (p 360) mais celle-ci ne clarifie pas l'endroit précis:

« J'ai acheté une maison de nom glorieux assurément [Zum Kind Iesu], mais de prix peu équitable » écrit Érasme à un de ses correspondants en 1530, « déjà presque septuagénaire, s'est fait enchérisseur, acheteur, contractant, garant, constructeur, alors qu'en guise de Muses, il a affaire aux menuisiers, aux forgerons, aux vitriers. ... Ces soucis, mon cher Rinck, auxquels ma nature a toujours répugné, m'ont presque tué de dégoût. Et je voyage encore en étranger dans ma propre maison puisque, si elle est spacieuse, elle n'a aucun nid auquel je pourrais confier en toute sécurité mon pauvre corps. »

Comme nous le sommes à notre époque, Érasme était aussi dans les dix dernières années de sa vie préoccupé par la guerre, celle contre les Turcs à son époque. Halkin à la manoeuvre: « Lorsque le danger musulman est loin, Érasme parle de la croisade en termes cinglants. À partir du moment où la menace se précise, où il ne s'agit plus pour les chrétiens d'aller conquérir le territoire des infidèles, mais de défendre l'Europe contre l'invasion, son ton change. » Après deux coups de semonces qu'Halkin précise, Érasme publie en 1530 aussi sa « Consultation au sujet de la guerre contre les Turcs », courte méditation sur les angoisses de l'heure. Halkin, en historien exemplaire, précise en note que J.-C. Margolin a en partie traduit ce texte dans Guerre et paix dans la pensée d'Érasme, 1973, Paris, sans mention d'éditeur. Je l'imagine depuis longtemps épuisé. F. Bierlaire en 2021 nous révèle à la page 128 de son ouvrage qu'une traduction a été publiée aux éditions du Hazard (ISTI, situé rue J. Hazard 34 à Bruxelles...] en 2007 de la main d'A. van Dievoet dont je retrouve sur Internet l'isbn attribué à l'époque (il y a 18 ans déjà, l'isbn s'est allongé depuis) 2-930154-13-6 sur un blog inactif depuis plus de dix ans (hermiana.wordpress.com). Il se peut qu'il figure dans un livre de poche disponible en librairie consacré à l'Éloge de la folie traduit et présenté par Margolin; je vérifierai.

L'auteur se faisait digne continuateur de son aînée, Marie Delcourt, dont j'ai lu l'ouvrage, paru un quart de siècle avant, au sortir de la deuxième guerre mondiale (1945), avec beaucoup de plaisir tant son style savait se faire fluide et avenant. Mon édition date de 1986, Un Espace Nord, époque éditions Labor. Son équipement critique m'a été précieux pour mieux connaitre son autrice; il était bien sûr absent de la première édition que je possède également et que j'ai déposée quelque part... (Photo de couverture suivra quand... le "quelque part" aura été repéré !) Chacune des trois plumes liégeoises traverse la vie de cette figure historique selon ses marques propres en multipliant, les points de vue qui se complètent l'un l'autre.

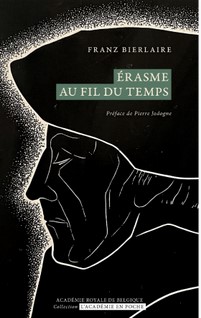

Franz Bierlaire est le troisième historien liégeois qui, en un siècle, a consacré sa carrière à Érasme. Il a rédigé pour les éditions de poche de l'académie royale de Belgique un très réussi Érasme au fil du temps. où il y synthétise avec grand à-propos les apports à l'humanisme chrétien version érasmienne. S'il n'y avait qu'un seul ouvrage à lire pour aborder Érasme, celui-ci siérait à merveille. L'auteur s'y fait vulgarisateur précis, pointilleux même; sa plume autorisée enchante.

Le fil temporel qu'il a choisi dans cet ouvrage paru en 2021 établit un balisage ferme en dix chapitres: le premier s'intitule Le citoyen de l'Europe, le deuxième montre Érasme par Érasme; le prince règne par le livre (§ 3), le fond des choses (§4), le 5e est consacré à la doctrine du salut et au butin de l'abeille, le 6e aborde trois combats: la défense des bonnes lettres, un pacifisme militant & sous l'étendard du Christ. Un dialogue de sourds s'ensuit, l'Enfer se frôle (l'inquisition dans ses oeuvres !), l'ouvrage passe du purgatoire au paradis avant de se conclure par Érasme aujourd'hui ... pour demain.

Les deux derniers outils mis à notre disposition sont une bibliographie très à jour et quatre pages précieuses nous livre "un Érasme en français". Personnellement, j'ai pas mieux !

Il est peut-être temps de consacrer à la plume d'Érasme elle-même quelque développement, en commençant par le biais principautaire qui est le mien.

1969

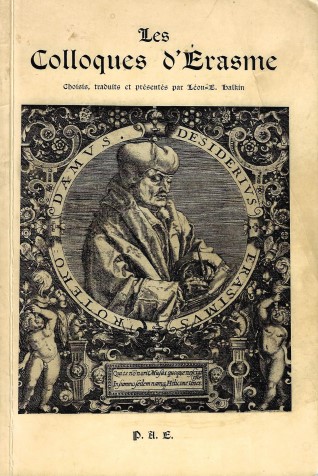

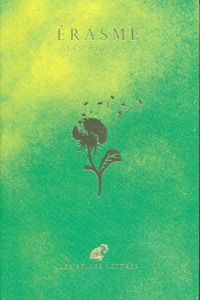

Une traduction de onze Colloques érasmiens (sur la cinquantaine existante) par L-E Halkin a été chinée en bouquinerie et refait surface à l'occasion d'une pencherie sur une planche basse de la Léonardienne. Elle date de 1969. Il faudra attendre 2025 pour disposer d'une traduction française de tous les Colloques aux éditions Belles Lettres dans la collection Miroir des humanistes. C'est dire le rôle de précurseure qu'a joué l'école érasmienne liégeoise.

Une traduction de onze Colloques érasmiens (sur la cinquantaine existante) par L-E Halkin a été chinée en bouquinerie et refait surface à l'occasion d'une pencherie sur une planche basse de la Léonardienne. Elle date de 1969. Il faudra attendre 2025 pour disposer d'une traduction française de tous les Colloques aux éditions Belles Lettres dans la collection Miroir des humanistes. C'est dire le rôle de précurseure qu'a joué l'école érasmienne liégeoise.

Les dialogues sont une manière enlevée d'enfoncer le clou dans divers travers que dénonçait assidument cet humaniste très chrétien. Chaque colloque fait l'objet d'une présentation halkinienne bien ficelée en une page ou deux: elle permet en effet de remonter la ligne du temps en toute sécurité. Cinq-cents ans, c'est une tape et une trotte en même temps. Pourtant, des invariants peuvent ici & là émerger, nous portant à mieux réfléchir à ce qui nous ressemble et nous différencie.

Je me suis penché sur les pages de présentation de la main de Halkin (à Liège, le H est (h)aspiré...) pour en cerner les caractéristiques. Pour l'Éloge érasmien du mariage, Halkin aurait pu pousser, à l'époque où il écrivait sa présentation, à la fin des années 1960, son référentiel féministe au-delà de Mme Roosevelt (...) et Simone de Beauvoir en le propulsant jusqu'à Gisèle Halimi, non, quitte à la faire précéder d'un "voire même", question de donner à lire sa réticence honnête face à ces avancées...

1974

C'est la date de parution du premier tome de la traduction française de la correspondance qu'Érasme a entretenue avec ses correspondants. Marie Delcourt et plusieurs de ses étudiant·es devenus professeurs dans le secondaire sont à la manoeuvre.

Plume jamais en repos, la liste des correspondant(e)s d'Érasme semble infinie, sa Correspondance a fait l'objet d'une première traduction en français (eh oui, ces lettrés écrivaient en latin !) pilotée depuis l'ULB (qui était bilingue avant la création de la VUB, qui fut moins ostrasisante que le très flamingant Walen buiten ! louvaniste) sous la double houlette de Jean Lameere d'abord puis d'Aloïs Gerlo (qui fut par ailleurs le premier recteur de la VUB entre 1974 et 1979), pendant la longue période qu'il a fallu (de 1967 à 1984) pour mener à bien la première traduction intégrale en français de toute sa correspondance et des réponses de ses correspondants. Les conseils fort avisés depuis Liège par Madame Alexis Curvers, aka Marie Delcourt, ont été prodigués pendant les douze premières années de cette entreprise au long cours, jusqu'à son décès en 1979. La correspondance d'Érasme n'avait jamais été traduite dans aucune langue "lisible" dans une langue "vernaculaire" contemporaine. C'est donc une équipe belge, principalement francophone [A. Gerlo (1915-1998) était d'une susceptibilité flamingante de droite, je le ménage à titre posthume...], qui en a assumé la primeur.

Le premier tome de l'érasmienne Correspondance, traduite et supervisée par M. Delcourt est disponible par prêt interbibliothécaires provincial qui va reprendre du service après la pause vacancière; ces deux ouvrages pourraient ainsi assouvir ma soif liégeoise érasmisante d'un auteur humaniste qui demeure un religieux, ce qui ne constitue (vraiment) pas ma tasse de thé ! Sa plume, apparemment fort redoutable mais aussi très amicale, est toujours demeurée dans les clous d'un catholicisme social, bien en adéquation avec la démocratie chrétienne contemporaine... jusqu'à ce qu'elle vole en éclats, en Belgique en tout cas, en cause un aventurisme poursuivant un libéralisme antisocial à la traine d'une Bouchezerie fort peu ragoutante... tout à la remorque, elle, d'un nationalisme flamand ultraconservateur.

2012

Les échanges entre les deux bruxellois et la liégeoise ont également fait l'objet d'une publication aux éditions Droz; elle est épuisée mais a été opportunément mise à disposition par l'ULiège sur Orbi. Elle a été supervisée par Marie qui a par ailleurs consacré un article à l'ouvrage dans la revue Anabases. L'intérêt d'une pareille publication est bien détaillée dans l'article.

Toujours sur la plume érasmienne, ceci encore:

Aucun liégeois ne semble, jusqu'à plus ample informé, s'être penché sur Les Adages, dont j'ai acquis un florilège (21 sur les 4151 écrits... – un graphomane, je vous dis, cet Érasme) édité par Jean-Christophe Saladin (1948) aux Belles Lettres en 2019. La maison d'édition a par ailleurs publié l'ensemble toujours disponible en édition de poche et en plusieurs volumes. Ces adages sont une manière fluide d'aborder la littérature antique; ils étaient la manière qu'Érasme avait trouvée d'initier ses élèves aux subtilités d'auteurs antiques.

Aucun liégeois ne semble, jusqu'à plus ample informé, s'être penché sur Les Adages, dont j'ai acquis un florilège (21 sur les 4151 écrits... – un graphomane, je vous dis, cet Érasme) édité par Jean-Christophe Saladin (1948) aux Belles Lettres en 2019. La maison d'édition a par ailleurs publié l'ensemble toujours disponible en édition de poche et en plusieurs volumes. Ces adages sont une manière fluide d'aborder la littérature antique; ils étaient la manière qu'Érasme avait trouvée d'initier ses élèves aux subtilités d'auteurs antiques.

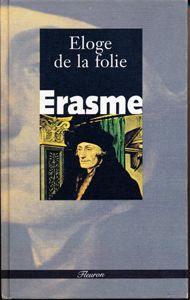

De L'Éloge de la folie, je dispose de deux traductions dont celle de Claude Blum (datant de 1995) aux éditions Slatkine, dans la collection Fleuron, me parait être la plus à même de satisfaire une curiosité informée par sa structuration même qui renvoie en toute vraisemblance au texte original latin. C'est une édition pour d'honnêtes lectures qui ne souhaitent pas, souvent parce qu'ils ne le peuvent point, vérifier dans l'original latin la pertinence d'une traduction. Je me mets dans le lot: 6 ans de latin à raison de 5 heures/semaine s'avèrent bien maigre bagage. Il a fallu que je croise la majestueuse plume de Spinoza pour que je consente à m'y remettre, une fois en pré-retraite, avec le support de traductions choisies, parmi lesquelles j'ai pu apprendre à faire mon marché. Le jeune homme que j'étais lorsque j'ai croisé la route de Halkin n'avait pas souhaité se consacrer à l'étude d'une langue morte, n'ayant jamais fait de grec en plus, pour entamer des études d'histoire. Un parcours personnel dans ce labyrinthe d'érudition auquel peu de jeunes gens sont préparés, quelle que soit l'époque...

De L'Éloge de la folie, je dispose de deux traductions dont celle de Claude Blum (datant de 1995) aux éditions Slatkine, dans la collection Fleuron, me parait être la plus à même de satisfaire une curiosité informée par sa structuration même qui renvoie en toute vraisemblance au texte original latin. C'est une édition pour d'honnêtes lectures qui ne souhaitent pas, souvent parce qu'ils ne le peuvent point, vérifier dans l'original latin la pertinence d'une traduction. Je me mets dans le lot: 6 ans de latin à raison de 5 heures/semaine s'avèrent bien maigre bagage. Il a fallu que je croise la majestueuse plume de Spinoza pour que je consente à m'y remettre, une fois en pré-retraite, avec le support de traductions choisies, parmi lesquelles j'ai pu apprendre à faire mon marché. Le jeune homme que j'étais lorsque j'ai croisé la route de Halkin n'avait pas souhaité se consacrer à l'étude d'une langue morte, n'ayant jamais fait de grec en plus, pour entamer des études d'histoire. Un parcours personnel dans ce labyrinthe d'érudition auquel peu de jeunes gens sont préparés, quelle que soit l'époque...

Un feuilleton anglais, WOLF HALL, en six épisodes sur la vie de Thomas Cromwell (1485-1540) a été diffusé par la chaine ARTE cet été. Il permet de visualiser la vie il y a cinq cents ans avec une meilleure précision que de se l'imaginer soi-même. Cromwell était à la cour de Henry VIII comme le correspondant d'Érasme, Thomas More. Ils sont d'ailleurs morts à quatre ans d'intervalle, victimes tous les deux de l'hubris extrême de ce roi qu'il valait mieux ne pas fréquenter de trop près. L'autrice qui est derrière le feuilleton WOLF HALL, Hilary Mantel (1951-2021), a par ailleurs bien étudié la période et ses personnages pour écrire les trois romans historiques sur Cromwell et l'époque qui ont inspiré les réalisateurs Peter Kosminsky et Peter Straughan.

H. Mantel était aussi une contributrice régulière (55 essais) à la London Review of Books, quinzomadaire anglais auquel je suis depuis belle lurette abonné, et pour lequel elle a souvent écrit. Dans un de ses essais, Royal Bodies, il s'émet d'ailleurs une hypothèse médicale pour expliquer la difficulté d'obtenir un héritier mâle qui a fait de ce roi un tortionnaire d'entourage !

Dans une lettre publiée dans le vol. 35 n°6 du 21 Mars 2013, nous lisons "Hilary Mantel appears to endorse the postulate of Catrina Banks Whitley and Kyra Cornelius Kramer that the ‘reproductive woes and midlife decline of Henry VIII’ can be explained by his Kell blood group and the McLeod syndrome (LRB, 21 February). Their clinical analysis is well argued but they make a significant error in stating that the McLeod syndrome ‘is exclusive to Kell positive individuals’. The McLeod syndrome is associated with a rare X-linked genetic variant of the XK blood group system. The XK gene is inherited independently of the Kell blood group system. Therefore, had Henry suffered from the McLeod syndrome, there would still have been an 80 per cent probability of his being genetically K-negative.

Any speculative differential diagnosis to account for the unfortunate obstetric histories of Henry’s wives might well include haemolytic disease of the foetus and newborn (HDFN) due to maternal alloimmunisation by a foetal red cell antigen. However, prior to the introduction of blood transfusion, HDFN due to anti-K (Kell) would have occurred less frequently than it does today. Furthermore, the natural history of the disorder makes it unlikely that all of Henry’s conceiving wives and mistresses, had he been K-positive, would have been afflicted in the way the historical record seems to demand. Without the certainty that Henry was K-positive, the argument is further weakened.

A medical maxim aimed at curbing fanciful diagnoses reminds the clinician that common disorders account for the vast majority of ailments. The McLeod syndrome is extremely rare. Henry’s several problems as described by Whitley and Kramer would not put this diagnosis near the top of my list." Comme quoi, il est toujours compliqué de faire rétropédaler une science qui ne disposait pas encore de tous les outils d'observation qui se sont utilement dévoilés par la suite.

Je ne m'attendais pas à alimenter ces Érasmiades aux origines liégeoises de si élégante manière en regardant la télévision ! C'est ainsi qu'en partant de Nulle Part il est aussi possible de pénétrer quelque peu plus profondément dans la substance du passé d'il y a un demi-millénaire.

L'amitié entre Thomas More et Érasme ainsi que leur correspondance fournie ont fait l'objet d'un écrit liégeois par Marie Delcourt. Liège n'est jamais loin finalement, malgré cette catastrophe relative que constitue son nouveau tram dont les liaisons ont été si mal pensées par des tâcherons mal inspirés par un capitalisme en fin de course mais qui se fait dans ses soubresauts tellement autoritaire. Cela éloigne toujours plus le centre et sa périphérie au point que parfois nos déplacements vertueux se figent...